LE FORTIFICAZIONI DELL’ISOLA DI CAPRI

di Enzo Di Tucci

________

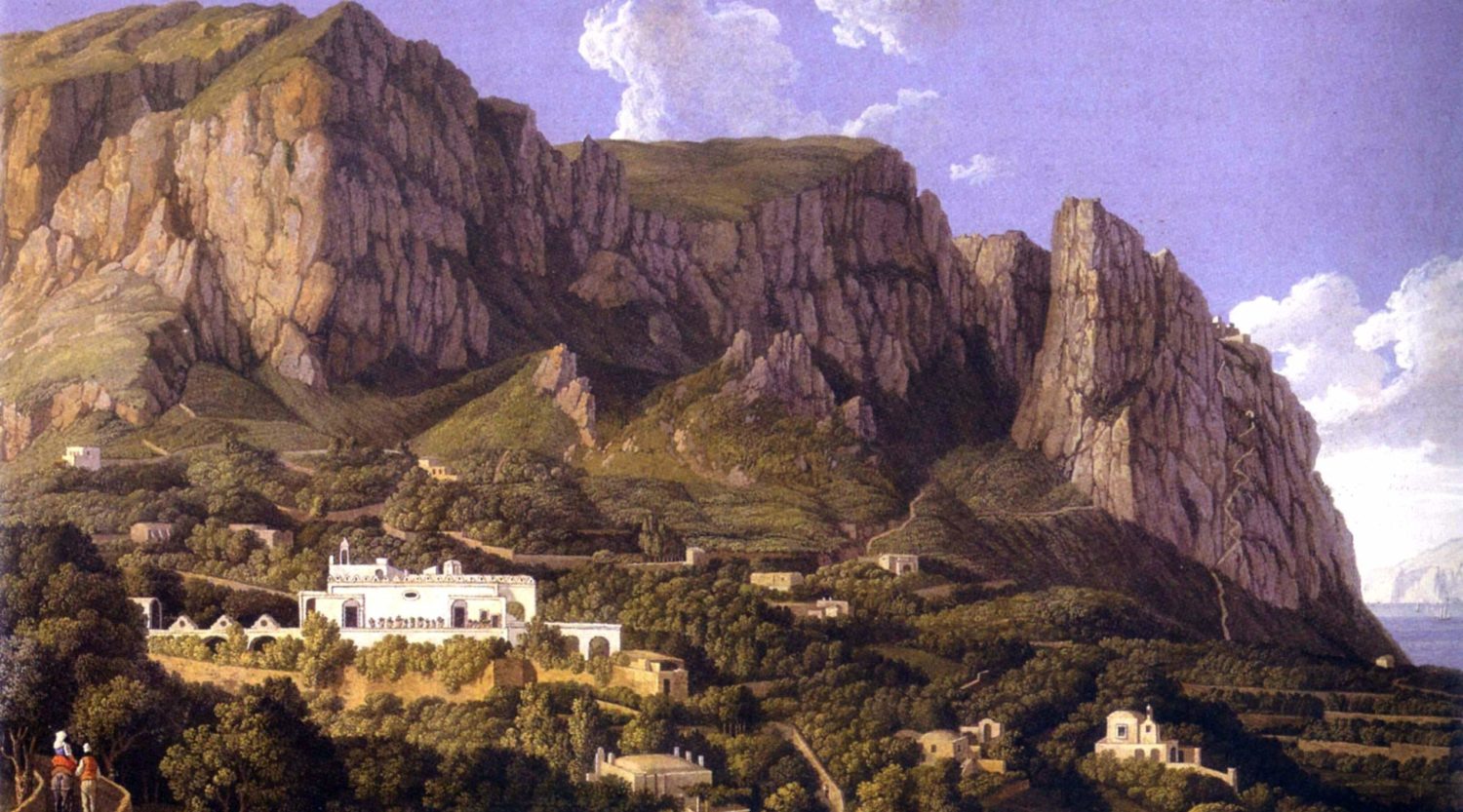

Nel corso dei secoli la necessità della difesa dei suoi centri abitati è stata per Capri e per le sue popolazioni sempre attuale ed ineludibile a causa della posizione geografica e della condizione di insularità. La sua localizzazione tra i golfi di Napoli e Salerno ne ha fatto storicamente un obiettivo strategico di primaria importanza, soprattutto per il controllo dei traffici marittimi e per la protezione avanzata del porto di Napoli.

Gli sbarchi e le incursioni da parte di gruppi di armati o semplicemente di pirati saraceni e barbareschi sono stati numerosi e memorabili ed hanno lasciato impronte incancellabili nella storia e nella tradizione popolare del luogo. L’ossessionante ricerca della sicurezza è stato un impegno costante e duraturo che ha impresso segni indelebili nei comportamenti e nel modo di vivere dei Capresi, come degli abitanti dei centri della costa e del golfo, ed ha caratterizzato inconfondibilmente le costruzioni ed in genere l’architettura dell’isola.

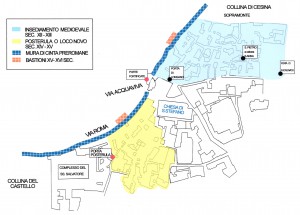

Le prime tracce di opere di difesa risalgono al periodo preromano all’incirca fra il IV ed il VI secolo a.c. quando popolazioni forse provenienti dalla Grecia, costruirono le poderose mura formate da blocchi di pietra visibili dalla terrazza della Funicolare e nei pressi dell’ex Albergo Ercolano. In quel periodo la città si sviluppava nella sella compresa tra le colline di Cesina e del Castiglione in posizione sopraelevata sulla marina sottostante e in grado di proteggere idoneamente la gente da assalti e devastazioni. La tecnica edificatoria di queste mura utilizzava grosse pietre calcaree squadrate appoggiate le une sulle altre senza malta cementizia; qualche studioso ha ravvisato due strati risalenti ad epoche diverse come si può vedere dai differenti sistemi di costruzione; è difficile individuare con esattezza i periodi storici.

Quando l’Isola di Capri passò sotto la dominazione romana dopo lo scambio deciso dall’imperatore Augusto che la volle nel suo patrimonio personale al posto di Ischia, l’esigenza di mantenere ed incrementare i dispositivi di difesa venne meno; essa si trovò sotto la potente ed impenetrabile protezione dell’esercito romano e della sua flotta che stazionava permanentemente nella vicina Baia. L’isola divenne luogo di pace e di riposo, una specie di grande giardino dove si viveva secondo i costumi e le abitudini della cultura greca molto amata dallo stesso Augusto; nei suoi angoli più suggestivi si tenevano incontri, si discuteva, si praticavano esercizi ginnici.

Questa atmosfera bucolica e rasserenante continuò con la venuta di Tiberio che per dieci anni vi abitò stabilmente con la sua corte; egli vi fece costruire numerosi edifici e fece attrezzare giardini e grotte trasformandole in piacevoli ninfei dove si intratteneva con amici e cortigiani.

Grazie a questa rassicurante protezione, la popolazione trasferì il suo villaggio nella Piana di San Costanzo sul versante di Marina Grande proprio a ridosso del porto romano che in quel periodo era situato all’incirca sulla costa sottostante Punta Vivara(ex albergo Palatium). Il pericolo di invasioni era scongiurato e la città non aveva bisogno di mura che la tutelassero; l’antico villaggio costruito al riparo delle mura megalitiche fu quindi temporaneamente abbandonato.

Dopo la morte di Tiberio i Romani si allontanarono progressivamente dall’Isola lasciandola abbandonata e desolata; le ricche e fastose dimore imperiali iniziarono una lenta ed inesorabile fase di decadenza, i preziosi marmi con cui erano state costruite divennero nel corso dei secoli materiale di recupero per le misere dimore dei nativi; cominciò il lungo e buio medioevo caprese.

Il villaggio continuò a rimanere senza difese nella fertile piana di S. Costanzo, dove numerosi sorgenti d’acqua, sapientemente canalizzate e conservate mediante un ingegnoso dispositivo realizzato dagli architetti romani, rendevano il luogo ospitale e i raccolti abbondanti; anzi con l’avvento della religione cristiana proprio in quell’area fu verosimilmente costruito il primo tempio della comunità su cui venne successivamente eretta la basilica dedicata al santo patrono, divenuta poi nel X secolo cattedrale e sede del primo vescovo dell’Isola.

Già da qualche secolo erano cominciate le devastanti scorrerie portate dai Saraceni (ricordiamo quella di cui ci è pervenuta notizia nel 991 di Boalim o Abù Alì) che certamente dovettero far riconsiderare agli abitanti la posizione del villaggio in quel territorio estremamente esposto e soprattutto senza difese.

Nel frattempo l’Isola era passata sotto la sovranità della Repubblica di Amalfi e proprio in questo periodo (IX – X secolo) la popolazione, esasperata e terrorizzata dalle micidiali incursioni, avviò il progressivo trasferimento al riparo delle antiche mura preromane che riacquistarono così il loro ruolo originario: la gente costruì le prime case dietro quelle mura e presero il via i lavori di fortificazione del nuovo centro abitato. Si andava formando così il borgo fortificato (Castrum Capri) al cui interno furono costruite case, strade, chiese ecc..

In quel periodo nella zona dell’attuale Piazzetta si trovava ancora l’antichissimo monastero di S. Stefano con la sua omonima chiesa; esso viene citato nel 582 dal papa Gregorio Magno in una lettera al vescovo di Sorrento. Quando fu costruito i monaci, come era consuetudine, lo situarono in una posizione dominante al riparo delle preesistenti mura e lontano dal villaggio che allora si trovava, come abbiamo visto, nella piana di S. Costanzo.

La popolazione si insediò poco distante dal monastero attestandosi in un’area compresa tra l’ex albergo Ercolano, l’attuale Piazza e la porta di Fuorlovado. Tra l’XI ed il XIV secolo si strutturò quindi il primitivo centro urbano caprese la cui cortina di difesa era costituita, sul versante nord-ovest, dalle mura preromane su cui furono progressivamente costruite le abitazioni, le cui pareti esterne fungevano anche da mura di città. Al di sopra di queste furono realizzati gli spalti di osservazione difesi da una merlatura di cui si possono ancora vedere i resti. Il versante nord-est di questo primitivo centro era naturalmente difeso dalla collina di Cesina, mentre quello di sud est doveva avere una sorta di mura che correvano dalla porta di Fuorlovado fino a via Sopramonte sul tracciato dell’attuale via Gradoni Sopramonte. La parte meridionale si sviluppava lungo l’attuale via Le Botteghe fino alla porta di Fuorlovado; le case disposte lungo questo tracciato avevano anche la funzione di proteggere da possibili assalti provenienti da sud, comunque meno probabili grazie alla natura delle coste alte ed impervie sul versante meridionale.

A questo antico borgo si accedeva dai passaggi voltati che si trovano su via Longano, via Le Botteghe, via Parroco Canale e via Li Curti; il complesso di accesso al paese, costituito dalla porta attuale con il suo supportico, verrà costruito più tardi verso il XIII – XIV secolo. La Piazza non si era ancora formata e la sua area era probabilmente uno spiazzo che separava la città dal complesso monastico costituito dal convento di S. Stefano e dalla chiesa di S. Sofia (oggi scomparsa). Una seconda porta, sicuramente più tarda, era quella ancora oggi visibile su via Fuorlovado attraverso la quale la gente poteva raggiungere i poderi ed i terrazzamenti coltivati sulle colline di Tiberio, Vanassina, Tamborio e Tuoro nonché l’antica chiesa di S. Maria del Rifugio oggi dedicata a San Michele in località Croce risalente al secolo XIV.

L’attuale chiesa di S. Anna, prima chiamata S. Pietro a Calcara (forse perché in quella località esisteva appunto una calcara), costruita in questo scorcio storico, divenne la parrocchia della comunità caprese fino al 1596 quando fu accorpata a quella di S. Stefano.

E’ probabile che una delle ragioni che indusse la popolazione ad accelerare il suo trasferimento dalla Piana di S. Costanzo ed a rinchiudersi dietro le mura di questo borgo fortificato fu determinata dal primo assedio militare e successiva conquista dell’Isola ad opera delle milizie normanne di Ruggero II di Altavilla. Questi stava ampliando il suo regno dalla Sicilia verso le regioni meridionali dell’Italia e fra i suoi obiettivi rientrava anche la Repubblica di Amalfi di cui Capri, in quel periodo, costituiva l’estrema propaggine occidentale. Fu proprio nel corso di queste operazioni militari che il Grande Ammiraglio Giorgio di Antiochia (Antiochia 1090 circa – 1151), valoroso ed implacabile condottiero al servizio del re normanno, pose l’assedio a Capri circondandola da mare con le sue navi. La resistenza dei Capresi fu valorosa, tenace e sanguinosa,ma alla fine dovettero cedere, forse anche per fame, alle preponderanti forze normanne. Giorgio, una volta sbarcato sull’isola, fece strage degli avversari e lasciò un suo presidio armato temendo che potessero verificarsi tentativi di ribellione al nuovo sovrano.

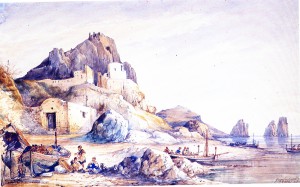

Nel periodo della dominazione sveva, con la costruzione del castello sulla collina del Castiglione, vennero poste le basi anche giuridiche per la costituzione di una vera e propria comunitas o universitas isolana. La sua funzione era fondamentale nella difesa dell’Isola: era l’estremo baluardo e rifugio in caso di attacchi e fu collocato strategicamente proprio sulla collina di fronte al villaggio. Esso fu dotato di castellano, armigeri, cappellano e di tutto quanto era essenziale per il suo mantenimento.

In questo modo dunque si formò il primitivo insediamento urbano di Capri da cui poi nei secoli successivi nacquero e si svilupparono gli altri centri abitati; esso rappresenta il nucleo storico di partenza della comunità caprese realizzato con tecniche edificatorie che, grazie ad un complicato ed ingegnoso sistema di vicoli, archi, passaggi e barriere, peraltro comune ad altri centri abitati della costa e in particolare di quella amalfitana, assicurava ai suoi abitanti protezione e vie di fuga in caso di pericolo.

In questo stesso periodo, analogamente a quella di Capri, anche la popolazione di Anacapri si spostò dall’antico insediamento abitativo più vicino alla costa nei pressi della cappella di San Cataldo (zona Materita-Mesola) verso il territorio denominato “Catena” dove poteva beneficiare della protezione della soprastante struttura di osservazione e difesa chiamata poi “Barbarossa”. Qui fu costruita la chiesa di Santa Maria delle Curti che fu parrocchia fino al XVI secolo e poi chiamata S. Maria di Costantinopoli.

La città di Capri si era quindi circondata di una cortina di mura che doveva proteggerla da assalti esterni sia di pirati ma anche da reparti armati. E, infatti, furono numerosi i tentativi di sbarco e di conquista che Capri dovette subire durante la cosiddetta Guerra del Vespro nella quale fu coinvolta a causa della sua posizione strategica nello scacchiere del Golfo di Napoli. Nel 1286 essa fu definitivamente conquistata dalle forze siculo-aragonesi condotte dall’ammiraglio Bernardo de Sarrià (Sarrià 1266 – Jàtiva 1335) il quale vi lasciò un presidio di soldati mercenari almugaveri. Questi feroci e valorosi combattenti si servirono di Capri come base da cui lanciare micidiali scorrerie nei territori della vicina costa. L’occupazione aragonese durò fino al 1299 quando l’Isola tornò nuovamente sotto la sovranità degli Angioini di Napoli.

Il Trecento fu per l’isola un periodo favorevole grazie soprattutto alla presenza presso la corte angioina del nobile caprese Giacomo Arcucci; questi, divenuto Gran Camerario della Regina Giovanna I, diede ricchezza e prosperità al suo paese e contribuì in maniera determinante alla realizzazione di alcune opere architettoniche di grande importanza che ancora si possono ammirare. Il Conte Arcucci, con l’aiuto e la protezione della sovrana angioina, fece costruire il monastero della Certosa, ampliò l’antichissima chiesa di San Costanzo aggiungendovi il presbiterio, costruì il convento francescano di San Francesco a Marina Grande. Eresse infine il suo palazzetto fortificato (attuale Palazzo Cerio) situandolo in una zona allora fuori dalla città ed in posizione dominante non solo per una migliore collocazione strategica, ma forse anche per far risaltare maggiormente il suo ruolo di Signore nella società caprese. Come abbiamo visto il Palazzo Arcucci fu costruito tra il villaggio addossato alla collina di Cesina ed il Castello posto sulla collina opposta, in una posizione intermedia dalla quale era possibile controllare i due versanti di Marina Grande e Marina Piccola.

Tra il XIV ed il XV secolo, la località dove era stato edificato il suo palazzo, al quale si era affiancato quello dell’altro nobile caprese Alfirello Farace, divenne territorio di sviluppo urbanistico. Essa era chiamata Posterula o Loco Novo da una piccola porta (da cui portula, portella e poi posterla) che potremmo forse identificare con l’attuale arco di via Madre Serafina che immette sullo slargo davanti alla chiesa del SS. Salvatore. Il toponimo Loco Novo, con cui anche si individuava questa località, era utilizzato ovviamente per distinguerla dall’originario centro abitato che come abbiamo visto era situato a ridosso della collina di Cesina. Il XV secolo fu un periodo di discreto benessere per l’Isola: molte famiglie si arricchirono con i traffici marittimi di derrate alimentari e di vino che le loro barche trasportavano nei principali porti del Mediterraneo, numerosi Capresi lavoravano negli arsenali di Napoli come mastri d’ascia e calafati e molti altri si dedicavano all’armamento navale. Un’altra circostanza di rilievo, che determinò queste condizioni favorevoli di prosperità, è da ricercarsi quasi certamente nell’attenuazione della presenza nelle acque del Tirreno e dei mari vicini di naviglio pirata. Grazie ai profitti provenienti da questi traffici diverse famiglie agiate, seguendo l’esempio del Conte Arcucci, fecero costruire le loro dimore nella località Posterula che si estendeva dall’attuale piazzetta Cerio fino alle falde della collina del Castello e più giù sul versante meridionale verso l’attuale via Padre Serafino Cimino. Questi edifici che ancora oggi con qualche sforzo si possono identificare avevano tutti le caratteristiche della casa palaziata con portale d’ingresso, cortile, scala esterna e terrazzo superiore davanti alle stanze; molte di esse furono costruite lungo il tracciato dell’attuale via Posterula, ma la più bella che mantiene ancora inalterate le sue caratteristiche è quella posta all’angolo di via Li Campi con via P.S.Cimino, sul cui portale svetta una bellissima agave che conferisce maggiore attrattiva a tutto il complesso architettonico. Anche queste dimore, come quella di Giacomo Arcucci, avevano nella loro impostazione architettonica elementi tipici della fortificazione o comunque idonei alla difesa degli occupanti come i portali e le mura di recinzione.

Questo straordinario sviluppo urbanistico verso la collina del Castello determinò con ogni probabilità la creazione di uno spazio vuoto tra il primitivo villaggio raccolto vicino alla sua chiesa (S.Anna) e le nuove case appartenenti a famiglie più facoltose quasi a delimitare un ideale confine tra strati sociali diversi; questo spazio sarà il primo passo verso la futura Piazza di Capri[1]. E infatti esso sarà progressivamente circondato da altri edifici e opere pubbliche che contribuiranno a creare quel grosso cortile che inizialmente doveva essere; fu proprio in questo segmento storico che dovette essere costruita l’attuale porta del paese con il supportico che introduce nella Piazza. Su di essa venne realizzata una torre di sorveglianza che non è l’attuale campanile, ma il corpo di fabbrica adiacente. Questa nuova porta fu poi collegata al palazzo Arcucci e all’antico centro urbano mediante altri fabbricati aventi tutti una destinazione pubblica, che sono l’attuale Bar Caso ed un’altra costruzione vicina che chiudeva la piazza sul versante nord-ovest; quest’ultima, che nel corso dei secoli ospitò il carcere e la farmacia, venne abbattuta verso il 1870 per collegare la nuova strada per Anacapri con il centro di Capri.

Seguendo il tracciato delle antiche mura megalitiche verso la collina del Castiglione furono progressivamente realizzati su di esse una serie di fabbricati che terminavano con l’antica porta chiamata “Posterula”; sotto di essi furono ricavati dei supportici che avevano la doppia funzione di camminamento per la guardia e di percorso stradale per raggiungere il Castello. In buona sostanza gli spalti di osservazione e di difesa dell’abitato furono estesi dalla collina di Cesina, passando per la piazza, fino all’arco di via Madre Serafina che conduce allo slargo davanti alla chiesa del SS. Salvatore. Successivamente questo percorso fortificato fu prolungato fino al passaggio voltato che collega via Castello con il primo tratto di via Dalmazio Birago, che costituiva un’altra porta di accesso alla città per chi proveniva dal versante occidentale (Due Golfi)e che era sorvegliata da una torretta di guardia oggi inglobata nell’edificio di villa Ca’ del Sole.

Dopo questo secolo di relativa prosperità conclusosi felicemente anche per la comunità anacaprese che,nel frattempo aveva ottenuto il riconoscimento della sua autonomia comunale da Capri, il Cinquecento invece fece precipitare le popolazioni dell’Isola in una condizione di prostrazione, di terrore e di declino economico. Incursioni barbaresche, epidemie di peste, stanziamento di milizie spagnole sul territorio caprese provocarono una crisi profonda che durò per molti anni fino al secolo successivo.

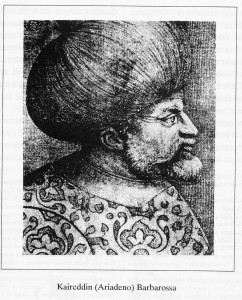

Nel 1535 si abbatté sui Comuni isolani una delle più devastanti ed indimenticabili scorrerie che mise l’isola a ferro e a fuoco; il sanguinario Khayr al-Din, meglio noto come Barbarossa, alla testa di una masnada di feroci pirati provenienti in buona parte dalle coste dell’Africa, si impossessò di Capri rubando, uccidendo, stuprando e soprattutto riducendo in schiavitù un numero considerevole di isolani. Le difese si rivelarono insufficienti ed inefficienti e Barbarossa poté tranquillamente espugnare le mura della città di Capri insieme al suo Castello e conquistare quello ancor più inaccessibile di Anacapri che da lui prese il nome che ancora oggi lo identifica.

Successivamente, verso la metà di questo stesso secolo, una nuova scorreria condotta da un altro pericoloso personaggio di nome Thurgud Alì (Dragut) causò smarrimento e terrore tra la gente già tanto provata; i pirati arrivarono dappertutto bruciando e violando chiese e cappelle alla ricerca di bottino; fu saccheggiato anche il monastero della Certosa che fu precipitosamente abbandonato dai Padri Certosini. Di queste terribili incursioni si trovano testimonianze in alcuni scritti e documenti che ne hanno tramandato la ferocia e l’orrore come quella che ricorda il colpo di scimitarra inferto ad una immagine della Vergine nella chiesetta di San Michele alla Croce.

Questi tragici avvenimenti ebbero degli effetti devastanti per il territorio e per la sua popolazione: molte famiglie si trasferirono nella città di Napoli dove ritenevano di sentirsi più sicure e meglio protette. Questo fenomeno portò ovviamente delle conseguenze sul piano economico, demografico e sociale sottraendo forze e ricchezza alla economia caprese e si protrasse ancora per lungo tempo facendo diventare l’isola un luogo solitario ed abbandonato, tanto è vero che di lì a poco gli Spagnoli, che si erano insediati a Napoli, considerarono Capri come luogo di esilio per i relegati politici.

Le autorità locali dovettero a questo punto prendere consapevolezza della fragilità e della violabilità delle proprie difese e porvi rimedio con interventi risanativi e rafforzativi. Furono infatti stanziate somme considerevoli del bilancio comunale per la riparazione delle mura di cinta che, come abbiamo visto, furono facilmente espugnate e con molta probabilità fu proprio in questo periodo che venne realizzato il dispositivo di difesa e di interdizione all’accesso del paese. Esso era costituito, come si può osservare in qualche stampa della prima metà dell’Ottocento, da un sistema di porte fortificate con ponte levatoio e da una torretta di osservazione posta in verticale sull’ingresso alla città. A questi primi interventi se ne aggiunsero degli altri ugualmente determinanti per la difesa dell’isola: furono potenziate le torri di avvistamento imponendo alla popolazione maschile turni di guardia continui e furono acquistati consistenti quantitativi di polvere e munizioni. Queste torri, alcune delle quali già esistevano fin dal periodo angioino, facevano parte della rete di osservazione voluta dal viceré spagnolo Pedro Afan de Ribeira nel 1563 che si sviluppava lungo le coste del Vicereame ed erano: ad Anacapri la Torre della Guardia e quella di Damecuta, mentre sul territorio di Capri sorvegliavano i due versanti del paese una torre a Marina Piccola, sulla quale è stata successivamente costruita la chiesetta di S. Andrea ed una seconda torre, di cui si ignora la localizzazione precisa nell’area della piana di S. Costanzo. Una terza torre doveva trovarsi sul versante di levante tra la Punta del Capo e la soprastante collina di S. Maria, ma è impossibile localizzarne con precisione la zona.

Un’altra importante disposizione reale o, come qualcuno ha ritenuto, privilegio risalente all’anno 1535 autorizzò i Capresi a girare armati. Questa eccezionale deroga è estremamente significativa e permette di comprendere fino in fondo le condizioni di estrema insicurezza di quelle genti e come la difesa della propria casa e dei propri cari fosse l’occupazione principale dopo il lavoro.

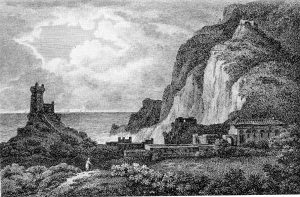

Il potenziamento dei sistemi di difesa dell’isola coinvolse ovviamente anche i monaci certosini i quali furono anch’essi colpiti dalla furia dei corsari barbareschi; essi fecero erigere a protezione del loro convento una torre di osservazione e di rifugio crollata nel 1807 per la frana che ostruì la sottostante Grotta Oscura. Essa si aggiunse all’altra, sempre dei Certosini, costruita nella loro masseria di Anacapri in località Materita.

Nonostante i numerosi e significativi lavori di rafforzamento delle sue difese l’Isola rimase comunque poco frequentata e i suoi abitanti vivevano all’interno delle mura uscendone solo per recarsi nei campi o alla Marina; la sera la porta di città veniva chiusa e poteva essere aperta solo a determinate categorie di persone che a ragione del proprio lavoro erano costretti ad uscire di notte come i pescatori, i medici, i preti, le levatrici ecc. Subito fuori della porta si trovava la casa del Governatore che aveva il compito di disciplinare la sua apertura e che fra le altre incombenze aveva anche quella di ospitare i pochi viaggiatori che venivano sull’Isola; infatti fino ai principi dell’Ottocento a Capri non esistevano locande. Se si esclude il Palazzo Canale e quello detto di Campo di Pisco, sul versante settentrionale fuori dalle mura non esistevano abitazioni; si poteva incontrare solamente qualche raro casolare di campagna che aveva più che altro la funzione di riparo provvisorio per i contadini. Gli edifici costruiti lungo l’arenile di Marina Grande erano soprattutto magazzini per il deposito di attrezzi e barche e per la conservazione temporanea di derrate alimentari o botti di vino che venivano importate dal continente.

La stessa antica cattedrale di san Costanzo era stata abbandonata ed i sacerdoti non vi celebravano funzioni perché la consideravano troppo esposta ad eventuali sbarchi di pirati.

Dalla porta di città si diramavano tre strade o meglio dei sentieri, in qualche tratto lastricati con pietre, che conducevano il primo alla Scala Fenicia passando per la contrada Aiano, il secondo alla cattedrale di San Costanzo ed il terzo alla Marina. Alcune testimonianze affermano che lungo questi tracciati erano posizionate delle “portelle” cioè delle piccole porte fortificate che avevano il compito di interdire e ritardare l’afflusso di eventuali assalitori dal versante della Marina; una di queste era certamente situata all’inizio della scala di San Francesco nei pressi della Cappella di S. Maria di Costantinopoli dove per antica tradizione il nuovo vescovo indossava i paramenti sacri prima di salire processionalmente nella città e prendere possesso della sua diocesi.

Anche nel XVII secolo le condizioni di isolamento e di pericolo non si attenuarono perché ancora si registravano episodi di sequestri e riduzione in schiavitù di marinai capresi nelle acque del Golfo; proprio a causa di questo fenomeno già dal XVI secolo si erano formati diversi sodalizi che raccoglievano fondi per il riscatto degli schiavi finiti nelle mani dei pirati. Violentissimo era l’odio verso queste popolazioni islamiche: lo storico Capaccio nel 1664 racconta che un gruppo di prigionieri cristiani liberati dalla schiavitù, fra cui alcuni Capresi, sbarcò sull’Isola di Capri dove trovò un presidio di turchi che fu attaccato e sopraffatto. I prigionieri furono uccisi senza pietà e le teste di trenta di loro furono mandate in segno di oltraggio al Sultano.

La situazione non cambiò neppure nel Settecento tanto è vero che re Ferdinando IV di Bordone, quando si recava a caccia di quaglie sull’isola, era costantemente seguito dalla sua flotta nel timore di essere attaccato nel corso della traversata da Napoli.[2]

Lo stato delle difese fortificate dell’Isola subì un radicale mutamento nel 1806 quando l’Isola fu occupata dalle truppe inglesi alleate di Ferdinando IV di Borbone fuggito a Palermo dopo la conquista del suo regno da parte dei francesi di Napoleone Bonaparte.

Due reggimenti inglesi il Royal Malta ed il Corsican Rangers furono schierati sull’Isola al comando del colonnello Hudson Lowe che ne divenne anche governatore militare. Capri divenne la punta avanzata delle forze anglo-borboniche e la principale spina nel fianco dei Francesi che si erano saldamente attestati nella città di Napoli; da Capri partivano ordini ed uomini che alimentavano e sostenevano la resistenza dei filoborbonici ai nuovi sovrani francesi: Giuseppe Buonaparte e Gioacchino Murat. Era ovvio che questi predisponessero piani ed operazioni per riconquistare l’isola al fine di eliminare definitivamente la presenza degli Inglesi dal Golfo di Napoli.

Conscio di questo pericolo il colonnello Lowe, appena prese possesso dell’Isola, si dedicò con dovizia di risorse e impiegando parte delle sue truppe al massiccio potenziamento delle sue difese; destinò a quest’operazione uno dei suoi migliori ufficiali: il Capitano del Corsican Rangers Richard Church. Questi, con l’ausilio anche di mano d’opera locale e dopo un’accurata perlustrazione del territorio e delle sue coste, realizzò un imponente sistema di difese tale da far ritenere l’Isola imprendibile e da farla chiamare “Piccola Gibilterra”. Come vedremo questa definizione si rivelò presto azzardata perchè appena due anni dopo, nel mese di ottobre del 1808, dopo un rischiosissimo sbarco sulle scogliere di Orrico ed un’aspra battaglia combattuta tra le rocce delle colline anacapresi, le truppe franco-napoletane guidate dal Generale Lamarque strapparono l’Isola agli Inglesi.

L’adjudant commandant francese Jean Thomas, uno dei primi a sbarcare ad Orrico, divenne poi Governatore di Capri nel periodo dell’occupazione francese durata fino al 1816; egli continuò l’opera del suo predecessore e consapevole degli errori commessi dagli Inglesi potenziò ulteriormente le difese del territorio.

A noi interessa ricordare la profonda trasformazione apportata agli apparati difensivi di Capri che, come abbiamo visto, risalivano ai secoli precedenti salvo rari interventi di manutenzione e di rafforzamento.

Gli Inglesi prima ed i Francesi dopo dedicarono risorse notevolissime in questa operazione e realizzarono opere militari mai viste prima sull’isola: sulle rovine di una villa romana fu costruito il Forte di Cesina e nei pressi di quelle di Villa Jovis fu collocata una postazione di artiglieria che doveva sorvegliare il versante nord-ovest. Un’altra batteria di cannoni posta sulla punta del Capo proprio sotto la collina di Tiberio, i cui resti si possono ancora intravedere tra la folta vegetazione del luogo, aveva il compito di controllare il braccio di mare che separa Capri dalla Punta della Campanella sulla Penisola Sorrentina. Due fortini furono realizzati sui promontori di Palazzo a Mare e di San Francesco al fine di proteggere la spiaggia di Marina Grande in caso di sbarchi di truppe nemiche. Sulla verticale dell’attuale Porto Turistico in località Belvedere Cesina furono sistemate altre postazioni di artiglieria con il compito di battere lo specchio d’acqua della Marina.

L’antico castello divenne anch’esso una postazione di artiglieria e nella cappella della Madonna della Libera, situata al suo interno, fu collocata una polveriera; stessa sorte toccò alle chiese di San Michele alla Croce e a quella di San Michele a Capodimonte in Anacapri.

Le mura della città che, come abbiamo visto, si estendevano dalla collina di Cesina a quella del Castiglione, furono potenziate con bastioni e prolungate fino a giungere nei pressi del Castello stesso chiudendo così eventuali accessi dal versante dei Due Golfi e di Marina Piccola. Non bisogna dimenticare che proprio da questo lato e precisamente dalla località “Petrara” nel mese di aprile 1806 reparti inglesi si impossessarono del Castello strappandolo ad un compagnia di soldati francesi al comando del Capitano Chervet che nello scontro a fuoco vi perse la vita.

Sempre sul lato meridionale, sulla costa di Marina Piccola, fu realizzato un ulteriore dispositivo di sorveglianza e difesa costituito da un lungo muro con feritoie che partendo dalla località Pennaulo (Torre Saracena) arrivava fino alla spiaggia di Confalone (Weber). Lungo il suo tracciato, nel luogo ove poi fu edificata la cappella di S. Andrea, fu situato un posto di guardia e ancora più avanti verso lo stabilimento balneare della Canzone del Mare fu costruito un munitissimo fortino. Un’altra postazione di artiglieria fortificata fu posta sulla terrazza di Tragara dove teneva sotto osservazione il sottostante Porto di Tragara, luogo ideale per sbarchi sul versante meridionale e già utilizzato da Lowe durante l’assedio dei Francesi. Un muro che congiungeva la terrazza con la collina di Tuoro costituiva un’ulteriore interdizione al passaggio di truppe nemiche che eventualmente fossero riuscite a sbarcare. Il porto di Tragara era stato già consistentemente protetto dagli Inglesi con un terrapieno munito di feritoie dove potevano attestarsi reparti di fanteria per contrastare eventuali sbarchi di truppe nemiche. Inoltre sul declivio soprastante erano collocati cannoni ed obici che avevano la funzione di sorvegliare lo specchio d’acqua davanti allo scoglio del Monacone sul versante sud-est e quello di Marina Piccola sul versante sud. Infine fu stesa un catena tra il Faraglione di terra e la montagna di fronte per impedire l’attracco di navi.

Sulla cima più elevata di Monte Solaro fu edificato un fortino oggi divenuto la stazione superiore della seggiovia, mentre sul versante occidentale dell’isola a partire dalla Punta del Faro fu realizzata una rete di fortini collocati in modo tale da vedersi reciprocamente. Questo tratto della costa isolana, anche se accidentato e poco favorevole allo sbarco, fu espugnato nella cruenta battaglia dell’ottobre 1808 dall’ardimento delle truppe francesi per cui i nuovi governanti non vollero trovarsi sguarniti in caso di un eventuale nuovo attacco. Così, utilizzando anche i resti delle precedenti fortificazioni inglesi, costruirono o rinforzarono i fortini di Tombosiello sulla Cala di Limbo, Pino, Mesola ed Orrico e piazzarono una batteria anche a Gradola nei pressi di una calcara (oggi Ristorante “Il Riccio”). Un muro, già costruito dagli Inglesi, collegava il promontorio di Pino con la sovrastante Torre della Guardia sbarrando la strada per il villaggio di Anacapri a chi volesse prendere terra sull’approdo del Faro.

Tutte le insenature, sempre sul versante occidentale di Anacapri, furono sbarrate con muri e terrapieni, alcuni di questi si possono ancora osservare nei pressi della Grotta Azzurra e nella Cala del Rio.

Anche il sagrato della cappellina di S. Antonio lungo la “Scala Fenicia” fu adattato a postazione fortificata per il controllo della scala stessa e del versante occidentale di Marina Grande.

L’Isola, in buona sostanza, fu trasformata in una munitissima piazzaforte pronta a respingere qualsiasi tipo di attacco ed in un solidissimo baluardo del Golfo di Napoli. Con la partenza dei Francesi e la restaurazione borbonica però queste poderose opere di fortificazioni caddero in un rovinoso degrado; i Borboni infatti destinarono l’Isola di Capri a luogo di riposo e cura per i veterani invalidi. I monasteri del SS. Salvatore e quello della Certosa, ormai abbandonati dai religiosi dopo l’occupazione francese, divennero una sorta di ospizio per i soldati dell’esercito borbonico non più idonei al servizio armato [3].

Questo stato di cose durò fino all’Unità d’Italia[4] quando Capri non fu più considerata ufficialmente piazzaforte e tutte le fortificazioni e i pezzi di artiglieria, ormai arrugginiti ed inservibili, furono smantellati[5].

Nei decenni successivi fu avviata l’intensissima opera di trasformazione del paese in stazione di soggiorno e turismo con la costruzione di numerose opere pubbliche di primaria importanza. Furono quindi aperte le porte di città e realizzato il collegamento della Piazza con la strada carrozzabile per Anacapri, Marina Grande e successivamente Marina Piccola. Con il nuovo assetto istituzionale ed il passaggio al Regno Sabaudo erano venute meno le situazioni di pericolo che avevano condizionato per secoli la vita del paese costringendolo ad un forzato arroccamento all’interno delle sue mura; prese il via così quel fenomeno di “deurbanizzazione” delle abitazioni e si cominciò a costruire anche fuori dalla cinta muraria prima sul versante di Marina Grande e poi anche su quello meridionale.

Era iniziata l’era turistica e l’Isola si era finalmente aperta a sbarchi di tutt’altra natura, meno feroci e certamente più redditizi.

_______________________

BIBLIOGRAFIA

– Giuseppe Feola Rapporto al Colonnello Alvarez y Lobo del 23.11.1828 manoscritto presso Centro Documentale di Capri.

– Flavio Russo, La difesa costiera nel Regno di Napoli dal XVI al XIX secolo, Stato Maggiore dell’Esercito, Roma, 1989.

– Roberto Berardi, Capri portolano della città, Giunti, Firenze, 1994.

– Giobbe Ruocco, La economia dell’Università dell’Isola di Capri, Napoli, 1950.

– Mons. Antonio Rocco Vescovo di Capri, Santa Visita, 1752, copia presso il Centro Documentale di Capri.

[1] R. Berardi, Capri portolano della città, Firenze 1994, pp.61-69.

[2] Fu proprio un’ordinanza di Ferdinando di Borbone emanata il 25.3.1793 a stabilire la formazione degli “Artiglieri litorali” e la localizzazione di uomini e batterie. Tra queste era stata prevista anche l’Isola di Capri con un reparto di 24 artiglieri ausiliari che venivano chiamati al loro compito in caso di necessità. Flavio Russo, La difesa costiera nel Regno di Napoli dal XVI al XIX secolo, Stato Maggiore dell’Esercito – Ufficio storico, Roma 1989, p.248

[3] Delle sei batterie esistenti alla partenza dei Francesi i Borboni ne lasciarono solo quelle che sorvegliavano le due marine. F. Russo, op.cit., p.288.

[4] Il Generale D’Ayala nel 1847 in un suo rapporto definisce Capri “Piazza d’armi di 3^ classe:ha un capitano di porto, un castello, una polveriera e molte batterie, oggi tutte disarmate”. F.Russo, op.cit., p.321.

[5] Un decreto di Vittorio Emanuele II del 30.12.1866 considera ufficialmente cessate come opere di fortificazione a Capri: Torre Cala di Limmo – Polveriera di Castiglione – Polveriera di San Michele – Batteria di Santa Maria – Batteria di Cesina – Batteria di San Francesco – Forte Oliveto – Batteria Palazzo a Mare – Torre Gradola – Torre Damecuta – Fortino Orrico – Torre Molino – Forte Campitello – Forte Pino. F. Russo, op. cit., p.334.